脳神経外科学分野の准教授の山田先生らの論文がNeurosurgery Practice誌に掲載されました。

プレスリリース:https://www.nagoya-cu.ac.jp/press-news/202510031600/

Yamada S, Okada K, Ito H, Fujinami R, Yamanaka T, Yamada H, Tanikawa M, Iseki C, Watanabe Y, Ii S, Otani T, Wada S, Oshima M, Mase M.

Cerebrospinal Fluid Flow and Vorticity in Hydrocephalus on 4-Dimensional Flow MRI

Neurosurgery Practice. 6(4):e000166 (2025)

DOI:10.1227/neuprac.0000000000000166

https://journals.lww.com/neurosurgpraconline/fulltext/2025/12000/cerebrospinal_fluid_flow_and_vorticity_in.8.aspx

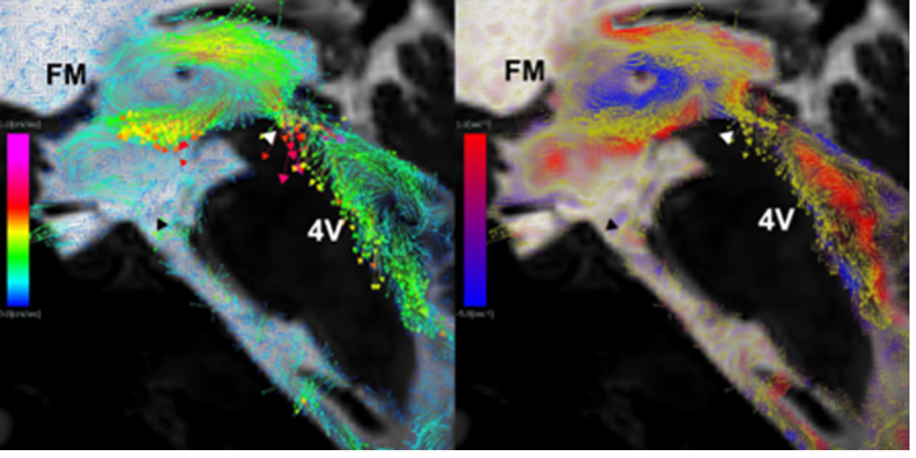

水頭症は、若年者に多い中脳水道閉塞が原因の閉塞性水頭症と、高齢者に多い交通性水頭症に大別され、治療は閉塞性水頭症に対しては第三脳室底開窓術(ETV)、交通性水頭症に対しては脳室-腹腔シャント術(VPS)が一般的に第一選択とされている。しかし、その根拠は明確ではなく、担当した脳神経外科医の得意な術式を選択されることが多かった。そこで、閉塞性水頭症と交通性水頭症に対して、それぞれETVとVPSが行われた手術前後の4次元流体MRIを提示し、何故、手術は問題なく行われたのに、症状が改善する場合と改善しない場合があるのかを考察し、術式選択の根拠を明確にした。

心臓では、レントゲン写真で「心拡大」を同定され、エコー(超音波)検査で心臓の動きを観察することで「心不全」などの心機能の異常が診断されるが、脳ではどちらの検査も有用ではない。

従来のMRI検査で観察していた2次元の断面写真はレントゲン写真と同じで、水頭症で起こっている髄液の動態異常は観察されていなかった。この4次元流体MRIにより、脳室内に発生している異常な渦を観察することで、髄液動態の異常を診断し、治療選択に活用できることを初めて示した。本研究は、名古屋市立大学、滋賀医科大学、東京大学、大阪大学、東京科学大学、東北大学、山形大学、富士フイルム株式会社の共同研究による成果である。本研究グループは、ヒトの脳血液循環と脳脊髄液の動きをコンピューター上でシミュレーションし、ハキム病(iNPH)などの水頭症、アルツハイマー病などの認知症、脳卒中などの脳環境代謝に関連する病態を解明すること(脳循環代謝数理モデルの確立)を目指す医工連携、産学連携の共同研究である。